Liebe Leserinnen und Leser

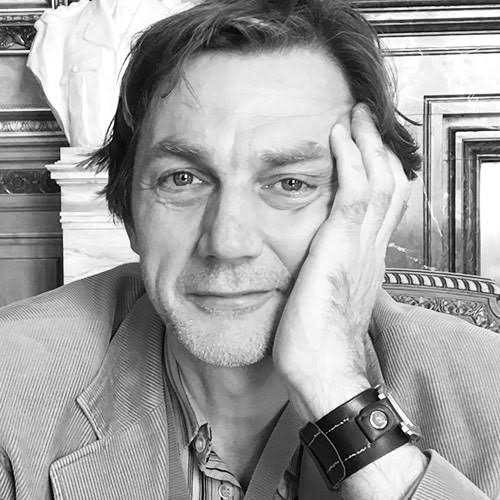

Am 27. Februar 2020 durften wir Erich Schweighofer im Rahmen seines «IRIS – Internationales Rechtsinformatik-Symposions» in Salzburg die ihm gewidmete Festschrift «International Trends in Legal Informatics» überreichen.

Erich Schweighofer ist eine der zentralen Persönlichkeiten der Rechtsinformatik in Europa und weltweit.

Der Titel «International Trends in Legal Informatics» wurde gewählt, um sein reichhaltiges Schaffen als Hochschullehrer, Herausgeber wissenschaftlicher Sammelwerke und vor allem als Wissenschaftler und Autor an der Schnittstelle von Recht und Informatik zu würdigen.

In guter Schweighofer’scher Tradition sind sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Beiträge in der Festschrift vereint. Wie das Schaffen von Erich Schweighofer weisen auch die Beiträge in diesem Band eine enorm grosse inhaltliche Bandbreite auf. Diese reicht von Good Old Fashioned AI and Law, Rechtsinformation und Rechtssprache bis hin zur Regulierung von Technik, zum Urheberrecht, Datenschutzrecht und Völkerrecht.

Für eine umfassendere Würdigung des hier Geehrten wird auf das Vorwort in dieser Ausgabe verwiesen. Die gesamte Ausgabe/Festschrift ist hier frei verfügbar.

Ich danke Erich Schweighofer u.a. für die jahrelange treue Unterstützung der vorliegenden Zeitschrift «Jusletter IT – die Zeitschrift für IT und Recht» als Mit-Herausgeber und im Speziellen meinen Kollegen Walter Hötzendorfer und Christoph Tschohl für ihren grossen Einsatz als Mit-Herausgeber der Festschrift für Erich. Was wäre ein «liber amicorum» ohne die Freundinnen und Freunde, die Zeit und Geist in die Würdigung und das Schaffen des Jubilars investiert haben? Herzlichen Dank an die Zugewandten für ihren grossen Einsatz!

Beim Verlagsteam bedanke ich mich herzlich für die umsichtige und sorgfältige Begleitung der Publikationen.

Die Festschrift veröffentlichen wir heute digital, sie kann aber gerne auch als Buch erworben werden. Auf der Buchseite finden Sie weitere Informationen zum Buch, dem Jubilar, den Autor*innen und Herausgebern.

Wir freuen uns sehr auf weitere spannende Jahre im wissenschaftlichen Diskurs mit Erich Schweighofer – ad multos annos.

Für die Herausgeber:

Jusletter IT

Jusletter IT